原标题:把民族服饰送上时装周的贵州苗族服装设计师杨春林:

“村T”有3万人参与,我只是搬运工

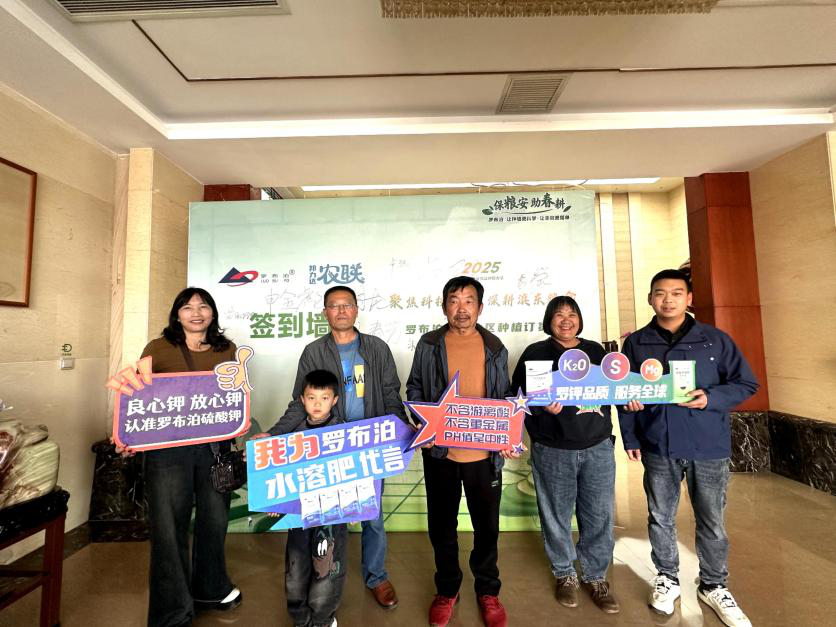

70多岁的老人背着5岁孩子走秀。本版图片/受访者供图

杨春林。

70多岁的老人挽起裤腿、脚踩草鞋,扛着老木犁,和他一起的还有45个孩子:有的挑着酸汤鱼,有的拎着丹寨鸟笼,有的就站在老人的犁上,袖口的一圈圈绣花随着步伐闪光。从中国西南到首都,他们跨了约1800公里,终于在3月22日这天,把苗族、侗族的刺绣和银饰送到了聚光灯底下。

这是这位贵州农民第一次走秀,第一次就走上了中国国际时装周的T台。

创意来自36岁的苗族服装设计师杨春林。他来自贵州凯里湾水镇双元寨,皮肤黝黑,留着小辫儿,从肩袖到鞋面,处处绣花。他的苗族名字叫古阿新,寓意“勇敢”和“希望”。

这场秀红了,最直观的体现是,杨春林变得异常忙碌,每天的时间以分钟为单位分割,品牌赞助商、媒体都找来,一小时能接五六个电话。和新京报记者的交谈中,他坦言,可能就像自己不标准的普通话一样,孩子们的步伐并不专业,他们紧张、脸红,走得歪歪扭扭,但也正是这股纯粹和原始触动了观众。

“我只是搬运工。”杨春林反复强调,自己只是将服饰搬上了T台,传统民族服饰的颜色和款式无法出自某位设计师之手,那是几代人文化与审美的积淀。新京报记者 徐鸣

谈时装周

“失误”展现了孩子们的纯真

新京报:为什么想要带孩子们参加中国国际时装周?

杨春林:这是我第三次参加中国国际时装周。去年9月我带着大山里的40多位妈妈参加时装周,回来后,很多孩子都问:“我能不能去参加?”当时我就产生了带孩子们参加民族时装秀的念头。今年我再次提交作品,通过了选拔。

在我们苗族文化中,孩子一出生,母亲就要为他们绣一套衣服。这套衣服由背、肩、袖口、前胸、前后摆片等十几个板块构成,使用平绣、堆绣等多种手工绣技艺。因为工序复杂,加上妈妈只有在农闲时才有空绣,所以一件成衣通常需要绣五六年,孩子可能只穿一年就穿不上了。我觉得,这套衣服是真正的奢侈品。

新京报:舞台包含哪些设计元素?

杨春林:整场秀运用了苗族刺绣、侗族刺绣、水族马尾绣、蜡染、银饰等非遗技艺,还有苗族飞歌、芦笙舞等表演。其中一位小朋友穿的是古老的百鸟衣,这件百鸟衣是他曾祖父留下来的,历经120年。孩子们走秀时手里拿着酸汤鱼、丹寨鸟笼、苗家血豆腐等特色物品。

新京报:老人扛着犁背着孩子走秀的创意是怎么来的?

杨春林:原本计划是父亲背女儿,因孩子的父亲生病无法到场,另一位小朋友的爷爷临时救场。那位爷爷是我们贵州的农民,穿着草鞋,扛着我们日常干农活用的犁,犁是专门从贵州寄来的。他走秀时没有伴奏音乐,只有自己清唱的民歌。这不是设计好的时尚创意,就是我们日常生活的真实呈现。

新京报:孩子们表现得怎么样?

杨春林:如果是专业童模,出场后应该径直往前走,表情高冷,眼神紧跟摄像机。但我们的孩子走得歪歪扭扭,眼神东瞄西瞟。看到观众给他们鼓掌加油,孩子们就忍不住挥手打招呼。按走秀规则,模特不能与观众互动,但正是这些“失误”展现了孩子的纯真,获得这么强烈的反响。

新京报:孩子们走秀时现场观众有什么反应?

杨春林:设计师通常不能在现场看自己的秀,但我听到了持续不断的掌声,走秀场上一般很少有掌声。

谈民族服饰

同样的绣花,代表我们是一家人

新京报:选拔模特的标准是什么?

杨春林:我的标准就是“以衣服来选人”,只看服饰的精美度。今年2月,招募发出后,有2000多位家长拿着自己家的衣服、带着孩子报名,最终我们选了其中45个孩子。

新京报:孩子们能理解穿着民族服饰走秀的含义吗?

杨春林:出发前,我跟家长们说,孩子太小可能不理解,可以教一下。来的路途中,有些孩子就拿着妈妈给的稿子背,担心记者采访时自己没说好。

但后来我发现,孩子们对服饰上的绣花有自己的理解。有的孩子会说:“我喜欢这种花朵,不知道它是什么含义,但是看到妈妈、外婆身上都有这种花朵,我就觉得我们是一家人。”这种回答让我出乎意料。

新京报:服装有没有受到好评?

杨春林:在贵州海选完服饰,我们邀请了研究民族服饰的专家、教授,对入选的衣服做指导。比如,更换一下搭配的鞋子、帽子等,或者把衣服颜色搭配得更协调。很多设计师称赞这些服装设计得精美,但我也会直说:“我怎么可能设计出这些服装?”我一直说我只是民族服饰的“搬运工”,它们并非出自一位设计师之手,而是母亲、祖母乃至曾祖母几代人审美的积淀。

民族服装支系繁多且复杂,一套完整的苗族服装通常会有几十件配件,包括前片、后片,还有绑腿的、绑脚的以及头饰,我前几年就曾经搭配出错。因此这次我坚持要母亲跟着孩子来,只有她们最懂这些服饰。

谈贵州“村T”

把T台搬回家乡 希望观众赞美妈妈们的服装

新京报:我们了解到你在贵州举办了乡村T台秀,可以介绍一下吗?

杨春林:从去年7月起,每周五、六、日,我们都会在凯里市风情园长廊举办贵州“村T”,至今已经举办了400多个主题秀场,一共有3万多人参与,去年为当地创收3600多万元。从最初仅在附近村庄小范围举办,发展到如今全国各地的人都来走秀。

新京报:创办贵州“村T”的初衷是什么?

杨春林:源于我的妈妈。我和妈妈曾经收到伦敦时装周的邀请,我带她去欧洲展示了我们的服装,当地人很惊讶,以为这种古老东西只在博物馆里,不会存在于现实中。村里其他一百多位母亲都非常羡慕这种经历,但我无法带她们每个人站上国际舞台,就想把T台搬回家乡。

在老家,许多女性一生中最闪耀的时刻是婚礼,她们会穿上母亲或外婆制作的嫁衣。穿上嫁衣那一刻,她们是拥有自己名字的“某某某”,但婚后,她们就变成了“谁的妈妈”。她们说,只有在舞台上走秀,她们才能拥有自己的名字。我希望她们能受到灯光和摄像头的环绕,有观众赞美她们的服装。

新京报:“村T”现在成了很多游客的打卡地,你对此有什么看法?

杨春林:有一点我比较担心,部分游客仅仅是为了打卡拍照,就把服装简单套在身上,没有穿戴齐整就上台展示。但我们苗族的女性,尽管不会化妆,也要精心梳妆准备,她们穿服装需要半小时,少个手镯都拒绝出场——这种对服饰的敬畏之心才是最重要的。

新京报:对未来“村T”的发展,你有什么设想吗?

杨春林:因为是公益平台,我的初衷是帮助家乡。比如,有人会展示自家的草药、蔬菜、腊肉,如果能通过我们的平台帮助大家销售农产品,那当然很理想。不过,目前我们严格把控,禁止打广告和拉横幅行为。我特别担心随着后期商业化的发展,T台是否还能保持最初的模样。

谈设计风格

时装秀应该是展示不同文化的舞台

新京报:你的设计理念是什么?

杨春林:我最早定位就是“花一样的男子”,从贵州山区到上大学,再到成为设计师,始终坚持绣花的穿衣风格,因为国内的绣花男装特别少。我创业后,很多歌手、艺术家会来购买我的服装,他们说,“你一定要去参加时装周,要去提高自己。”

新京报:你的设计风格有没有被时装界质疑过?

杨春林:我之前报名参加过许多时装周,多次被拒之门外,说我设计的衣服“太民族风,不符合时尚标准”,我才意识到,这类服饰似乎难以登上大雅之堂。但我认为,时装秀应该是展示不同文化的舞台,而不是对美有所限制。

我也慢慢感受到了变化。最近,中国服装协会的老师还跟我提到,在贵州“村T”的影响下,此次时装周还有彝族、藏族、傈僳族的设计师来展示民族服饰。

新京报:接下来你的工作计划是什么?

杨春林:目前我的重心之一,是借用良好的曝光度,让城市的孩子们、妈妈们来到我的家乡。在时装设计方面,我希望能创办一场少数民族时装周。我和团队还在探讨如何让妈妈们通过“村T”平台获得收入,让大家在走秀之外有更多收获。